4月24日,东华大学本科英语教学改革论证会召开,会议旨在探讨如何在新时代背景下,推动英语课程体系改革,培养适应社会需求的复合型、创新型、国际化人才。会议由教务处副处长李响主持,专家组成员上海交通大学外语学院院长常辉、上海外国语大学教务处副处长孙珊珊、华东师范大学外语学院教授周小勇、东华大学国际合作处处长赵明炜、生物与医学工程学院副院长陈婷出席会议并对改革方案进行了现场论证。

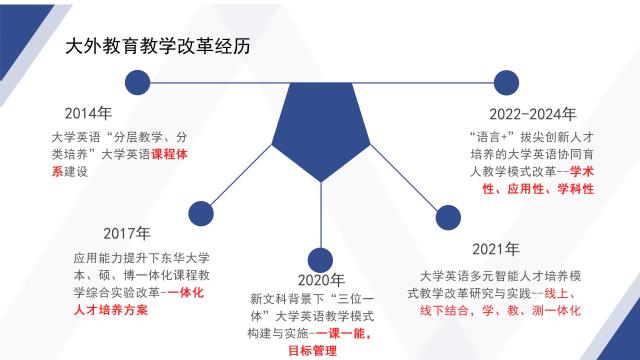

会上,外语学院副院长任再新以“三阶赋能,AI融合,通识+拔尖的大学外语教育新模式”为主题围绕培养具有国际视野、跨文化交流能力和创新精神的高素质人才的育人目标,从改革背景、现状与历程、改革内容、具体方案、实施计划等几个方面系统阐述了本科英语教学改革方案。她介绍到:本次公共大学外语类改革主要有三个方面:一是延续“分层次教学”的经验,继续针对不同基础的学生实施分类教学;二是改革聚焦以培养目标——提高学生实际能力为核心,调整不同学习内容,加强课程的内涵建设;三是迭代教学方法,主动应对人工智能的时代的到来,在英语听说读写各阶段的学习过程中,介入AI技术,教学学生如何更高效和有效的使用人工智能提高英语能力。

专家组对学院在英语教学改革中的积极探索给予了高度评价,并提出建设性意见。

常辉教授指出,改革目标清晰,方案设计合理,内容充实,可操作性强。同时,他强调,语言学习需要积累,在学分进一步降低的情况下,保证教学质量成为重中之重。建议以考核为抓手,优化过程性评价方式,确保教学质量。同时,进一步凝练理念、优化线上线下混合式教学模式、及时总结梳理教学成果,使教学改革与学科发展、教师发展同向而行。

孙珊珊处长表示,在理论课程外,适当增加实践课程比例,特别是拔尖学生实践课程比例,通过出国交流、竞赛项目、项目式实践方式等进行一定比例的学分认定,释放优秀学生的学分活力,也为拔尖学生培养拓宽渠道。

周小勇教授肯定了本次改革的整体思路,认为改革兼顾了大学英语的工具性与人文性。同时提出,拔尖类课程应该予以保留,如何与其他各学科更好的融入是值得探索的新模式。

赵明炜处长建议整体方案进一步论证通识类与拔尖类课程的逻辑关联,设计跨学科英语与专业课程融合的实现路径,优化跨文化交际和批判性思维能力的考核方式,配套出台教师的AI能力提升所需要的制度与政策。

陈婷副院长表示改革方案中拔尖类学生的基础要求需要进一步明确,中外合作培养模式可以进一步优化,课程设置需要避免重叠,确保教学内容的系统性和连贯性,AI辅助翻译应融入所有课程。

会上专家们还围绕英语核心素养、跨文化思维训练、“AI+英语”课程内容设置、分层次教学评价机制、教赛融合、成果总结等热点问题进行了探讨。

大学英语类课程改革是本次学校通识教育改革的重要内容之一,此次论证会的成功举办,为东华大学本科英语教学改革指明了方向,也为培养更多高素质的英语人才奠定了坚实的基础。未来,学校还继续深化教学改革,注重课程的内涵建设,打通从高质量理念到具体课堂实施的“最后一公里”。